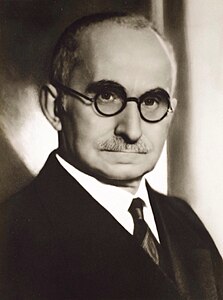

Riprendiamo qui di seguito un seminario sulla figura di Luigi Einaudi organizzato dal prof. Guido Melis e dalla prof.ssa Giovanna Tosatti per “Le Carte e la Storia”.

Sulla figura del Presidente della Repubblica negli anni 1948-1955 hanno discusso i professori Giovanni Farese – minuti 8-32 – e Paolo Silvestri – minuti 36-1h, 7m. Ciò che colpisce maggiormente nella descrizione di un uomo ammirato dai suoi colleghi economisti premi Nobel – Governatore della Banca d’Italia dal 1945 al 1948 e contemporanemanete ministro del Bilancio – non riguarda tanto la sua capacità di economista – che pure fu enorme e salvifica per il nostro Paese nel secondo dopoguerra – ma l’afflato morale, pemeato da amore per la libertà e per le “buone opere”. Egli predicò che non è sufficiente sancire i principi liberali sulle leggi, ma è necessario che essi stiano all’interno del cuore delle persone, iniziando dalla gente semplice; la libertà sta “in una base di bontà, che sta negli uomini”. Sufficiente questo aspetto per ridurre al minimo la “disputa” fra liberismo e liberalismo fra lui e Benedetto Croce. A dimostrare che non fossero solo teorie le sue convinzioni basti ricordare che egli aderì al Manifesto degli intellettuali antifascisti nel 1925, fu tenuto al margine della carriera universitaria nel corso del ventennio e, nominato Rettore dell’Università di Torino dopo la caduta del governo Mussolini, dovette poi fuggire precipitosamente in Sviuzzera nel settembre 1943 per evitare di essere imprigionato dalle truppe naziste. E’ uno dei padri della nostra Repubblica democratica, insieme a De Gasperi, a Togliatti e a diversi altri rappresentanti del ceto politico dirigente del primo dopoguerra.

Figura ineguagliata in un Paese di furbi intelligenti, il suo insegnamento morale è suffragato da una dirittura di vita esemplare e da un rigore logico d’acciaio. Diventa così veramente difficile aggiungere di lato alcune considerazioni su un aspetto non trattato nelle rievocazioni su questo grande uomo: il tema della burocrazia in uno stato moderno. Qui il suo prestigio morale e intellettuale intimidisce chi, come chi scrive, pensa che la sua visione (e quella del suo allievo Ernesto Rossi) del ruolo della pubblica amministrazione fu totalmente errata, provinciale e lontana dal pensiero anglosassone e prevalente in tutta la cultura intellettuale occidentale. Non solo il pensiero di Maynard Keynes (già funzionario del civil service inglese) su questo punto lo sovrasta quando quest’ultimo afferma che lo Stato debba intervenire in quegli investimenti necessari affinché gli attori di mercato possano tornare ad essere efficaci per garantire la piena occupazione. Ma, pure a sorvolare sul suo totale disinteresse (come Croce) sul pensiero di Max Weber, basterebbe operare un confronto col quasi contemporaneo studioso di amministrazione pubblica Thomas Woodrow Wilson che, prima di diventare presidente degli Stati Uniti, fissò per il Paese della libertà, della libera impresa e della concorrenza i principi fondanti di una buona amministrazione pubblica: centralità della burocrazia nelle sorti finali delle politiche pubbliche avviate in politica, separazione delle funzioni fra ceto politico e ceto dei funzionari, unità degli intenti ultimi fra loro, ma attribuzione dei compiti di attuare le politiche pubbliche a un ceto di amministratori NON CORROTTI, perché’ scelto, fuori dalla politica, con i criteri del merito e della professionalità attraverso concorsi pubblici.

Tutta l’amministrazione federale USA (merit system – vedi qui) e’ ancora oggi operante sulla base di tali principi. Luigi Einaudi, confondendo la realtà infelice della pa italiana di inizio ‘900 con i principi fondanti di una buona amministrazione pubblica, la concepì, IN QUANTO TALE, come origine e sentina di corruzione e di malgoverno. Errore capitale che è alla base dei suoi articoli “scatenati” in cui non mancò mai di sclerare contro la burocrazia e gli impiegati pubblici (si vedano fra i tanti due suoi articoli L’Impiegomania italiana del 1907, Il problema della burocrazia e Licenziare i padreterni del 1919). Proprio il prof. Guido Melis, alle pagine 26-32 del suo testo storico “Due modelli di amministrazione fra liberalismo e fascismo” (vedine qui il testo integrale), dà conto dello scontro polemico violento che intercorse nel primo dopoguerra fra Einaudi e i tecnici nittiani che propugnavano riforme amministrative basate su una funzione regolatrice dello Stato come utle e necessario supporto e beneficio per il sistema economico nazionale.

Mancò un visione all’altezza dei tempi anche del concetto di “controllo” delle pubbliche amministrazioni (non i formalismi terribili sul controlli degli atti, ma l’attenzione primaria ai risultati/costi complessivi dell’attività svolta dalle pp.aa.) che da Weber a Wilson era coerente con la visione inglese di controllo parlamentare sull’autoreferenzialità naturale delle burocrazie pubbliche, da esercitare attraverso il supporto di autorità indipendenti.

L’antica impostazione culturale einaiudiana pesa ancora oggi sul pensiero prevalente del ceto intellettuale italiano; basti pensare a epigoni come Francesco Giavazzi (vedi qui fra l’altro la sua polemica con l’economista Mariana Mazzucato sul ruolo dello stato in economia e l’articolo sul Corsera “I distruttori delle riforme“) che, in linea con un mal riposta visione “liberale”, attribuisce alla “burocrazia” tutte le colpe delle mancate riforme nel nostro Paese. Settori ancora fortemente influenti nel pensiero accademico, come l’università Bocconi di Milano, continuano a confondere fra la necessaria gestione manageriale degli uffici pubblici e il ruolo istituzionale affidato alla burocrazia e alla dirigenza pubblica nei paesi a democrazia avanzata. E’ anche il prestigio di un grande come Luigi Einaudi che continua a dare legittimità a un pensiero che, semplicemente, fa male al nostro Paese.

Giuseppe Beato

Le Carte e la Storia – Discutendo di Luigi Einaudi