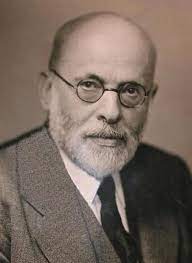

Chi sia interessato alla storia della nostra pubblica amministrazione e, sopratutto, ad alcune sue radici marce, mai completamente estirpate, non può prescindere dalla conoscenza della situazione della borghesia intellettuale del Mezzogiorno e del suo operato nell’ordinamento statala liberale a cavallo fra l’800 e il secolo scorso. Lo scritto più onesto, completo e drammatico di quella situazione si deve alla penna di Gaetano Salvemini, pugliese di Molfetta (1873-1957), in un articolo che qui sotto riprendiamo integralmente, pubblicato su “La Voce” del 16 maggio 1911. Per chi studia la burocrazia pubblica, il grande valore di quell’articolo sta nella descrizione di un ceto sociale, la borghesia intellettuale del Sud Italia, che occupava tutti i posti nelle istituzioni locali dell’epoca – comuni, opere pie, casse di risparmio, ammassi, uffici del dazio – imprimendovi perciò la propria impronta e i modi di conduzione. I toni spietati con i quali Salvemini la descrive evidenziano quale fosse la gestione degli affari e del danaro pubblico sul territorio e quali fossero i rapporti con le Prefetture e con il ceto parlamentare che essa esprimeva.

“Nel Sud, l’agricoltura, l’industria, il commercio, data la povertà del paese e il torpore della vita economica, non richiedono che uno scarsissimo personale di concetto e d’ordine e non offrono quasi una possibilità d’impiego produttivo alle attività di una classe che non è né così ricca da poter vivere di rendita, né così povera d’accettare spontanea quella che essa giudica la degradazione del lavoro manuale. In siffatte condizioni, tutte le famiglie della media e piccola possidenza sono portate ad avviare i loro figli verso le professioni liberali e gli impieghi.

I piccoli proprietari di campagna sono o analfabeti o, come avviene quasi ovunque in Italia, tutti chiusi nel loro bozzolo e indifferenti alla vita pubblica. Il grosso del corpo elettorale è dato dai professionisti, dagli impiegati e dai diplomati e bocciati disoccupati. I grandi latifondisti chiamano l’ambizione del rampollo deputato, intanto possono agire influire nella vita pubblica, in quanto hanno intorno a sé una corte di servi-padroni intellettuali. La vera classe dominante nel Mezzogiorno, insomma, è, in grazia dell’attuale legge elettorale che priva del voto gli analfabeti, la piccola borghesia intellettuale.

Ora questa gente ha nell’Italia meridionale il monopolio dei poteri pubblici (politici e amministrativi). Ogni laureato, diplomato, bocciato, procura di ottenere un impiego pubblico e di assicurarsi così un reddito qualunque a spese dei bilanci locali. Non c’è posto di scrivano municipale, medico, ispettore del dazio, professore pareggiato, ragioniere, economo, segretario, guardia municipale, bidello, che non abbia due o tre spasimanti. Ad elezioni fatte, i vinti sono licenziati in massa e le loro spoglie vengono divise fra i nuovi proprietari…. Con una classe dirigente così fatta, le pubbliche amministrazioni sono tutte al servizio delle clientele e delle fazioni. Gli interessi generali sono del tutto dimenticati e ogni lotta politica si riduce alla conquista degli impieghi, degli appalti e al libero sfruttamento dei bilanci comunali.

Il sistema politico e amministrativo si fonda sull’asservimento della piccola borghesia intellettuale meridionale e dei suoi rappresentanti parlamentari ai gruppi politici prevalenti nell’Italia settentrionale, e sul consenso sistematico dei gruppi politici prevalenti nell’Italia settentrionale alla malvagità bestiale delle clientele meridionali.

Gli spostati della piccola borghesia intellettuale finiscono quasi tutti col diventare professionisti della politica e della politica peggiore: non avendo niente da fare, possono dedicare tutto il loro tempo alla vita pubblica; conquistano i primi posti nelle file dei partiti, diventano gli uomini di fiducia, i depositari dei segreti, i guardiani e i padroni delle posizioni strategiche più delicate…. Si può dire che nel Mezzogiorno la piccola borghesia intellettuale è nella vita morale quello che è nella vita fisica la malaria”.

Così Gaetano Salvemini descriveva il ceto politico-amministrativo dirigente del Sud dopo l’Unità d’Italia. L’avvento della politica giolittiana nei primi due decenni del XX secolo, lungi dal contrastare questi andazzi, organizzò la ricerca del consenso elettorale basandosi su questi sistemi e sulla rete dei prefetti, attraverso i quali venivano opportunamente “indirizzate” le preferenze elettorali nei comuni del Meridione d’Italia (si vedano gli episodi coloritamente descritti dal Salvemini nel famosissimo volume “Il ministro della Malavita” del 1919 – clicca qui).

Cosa interessa questo quadro storico allo studioso della pubblica amministrazione attuale? Innanzitutto, in premessa, va ricordato che la corruzione della vecchia burocrazia meridionale – fatto questo di profilo squisitamente storico-sociale – correva in parallelo con una legislazione nazionale sulla pubblica amministrazione basata sui principi della riforma Cavour del 1853. In virtù di questi alla burocrazia venivano demandate funzioni meramente esecutive dei voleri delle ceto politico. La giustapposizione dei due fattori – storico-sociale e legislativo – imprime all’azione di quella burocrazia una forma di autoritarismo, di formalismo giuridico, di immobilità, di distacco dalla collettività amministrata che ne caratterizzò l’aspetto culturale ed etico, tetragono, introflesso, protervo, arrogante verso la collettività degli amministrati. Di qui la scarsa o nulla simpatia, il fastidio, talvolta l’odio con cui la burocrazia italiana fu vista dai ceti politici e intellettuali e, attraverso la filiera comunicativa, dalla gente in genere.

Quel ceto sociale, non solo prolungò la sua permanenza ai vertici amministrativi territoriali oltre la seconda guerra mondiale, ma sostituì la dirigenza settentrionale, sempre a decorrere dai primi decenni del XX secolo, nei posti occupati dei ministeri e delle scuole. Di questa circostanza abbiamo testimonianza massima e definitiva nello scritto del 1977 del prof. Sabino Cassese dal titolo di per sé significante di “Questione amministrativa e questione meridionale” (vedi qua la versione integrale). Dalla “meridionalizzazione” degli uffici pubblici conseguono aspetti culturali ed etici non secondari: una delle annotazioni più illuminanti in quello studio evidenzia il solco prodottosi fra la cultura pragmatica, “positivista” e orientata ai risultati del ceto dirigente industriale del Nord e “il neo-idealismo napoletano siciliano di Croce e Gentile… che certamente ha influenzato il personale amministrativo che proveniva dal Sud. Questa cultura si oppone alla diversa cultura del Nord…. Il neo-liberalismo fu un continuatore dell’hegelismo e ne acquisì la componente liberal autoritaria, lo statalismo e il rifiuto della conflittualità sociale.“(p. 98).

L’antico “bagaglio” etico/culturale della burocrazia italiana attraversa, pressoché intatto, il fascismo (si pensi allle osservazioni preoccupate di Mussolini a proposito di questo “proletariato in colletto bianco e cravatta, gente temibilissima” – clicca qui), la Carta Costituzionale e l’Italia del boom economico degli anni ’50 e primi ’60.

Negli anni ’70 si affacciò in amministrazione la generazione dei boomers, lontana anni luce dal crocianesimo e dai residui liberali autoritari; una parte di essa era intrisa dei bollori del ’68, di insofferenza assoluta verso l’autoritarismo, di sociologia, di autonomia, di musica rock, di Marx. Erano i figli della vecchia borghesia intellettuale e, in dissenso con la cultura dei loro genitori, provocarono la rottura del sistema di valori precedente e il salto verso principi di democrazia e autonomia che, in vent’anni, si tradussero nell’adesione di massa degli impiegati pubblici ai sindacati generali dei lavoratori e nelle riforme della fine degli anni ’90.

Fu un passaggio storico non ancora sufficientemente studiato e valorizzato. Tuttavia quel salto culturale non fu assistito – per ragioni qui impossibili da esporre in poche righe – da una legislazione nazionale all’altezza dei tempi e delle necessità del nostro Paese. La semplice enunciazione dei principi di servizio alla cittadinanza e alle imprese, di efficienza, di valutazione delle performance non basta per fare una buona pubblica amministrazione. E’ necessario predisporre congegni istituzionali adeguati, per i quali sarebbe sufficiente guardare fuori dai nostri confini e assimilare virtuosamente, come ha consigliato per una vita il compianto, emarginato e sconosciuto prof. Franco Archibugi, uno dei massimi teorici della programmazione strategica (vedi qui i suoi scritti). In questa singolare compresenza di cultura rinnovata e strutture non funzionanti, di vecchio e di nuovo, oscilla ancora oggi la nostra pubblica amministrazione; e, in questo dondolio, si infiltrano ancora, non raramente, gli antichi virus di una cultura autoriversa e autoreferenziale, collusa con la bassa politica, lasciata libera di gestire il “giorno per giorno” e il proprio particulare.

Giuseppe Beato

SALVEMINI -La piccola borghesia intellettuale